心見聞‧8年磨一劍 謀殺菲林44萬尺

獨家報導:張吉安

「隱劍之志,在於止殺,殺一獨夫可救千百人,則殺之。」

做了整整8年,刷去44萬多尺膠卷底片,耗盡1400多萬美元,對他來說,是熬人的現實數字。

不變的,電影依然是長長的鏡頭,固定的機位,環境的聲音,從不干擾演員在鏡框裡,自然地生活。

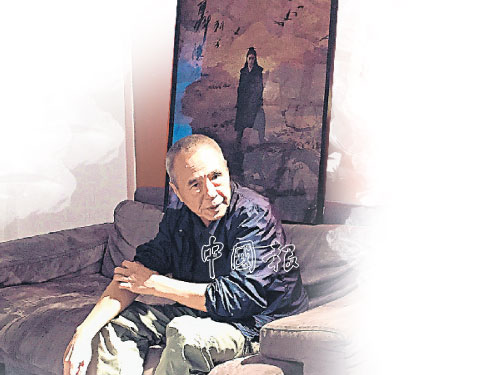

初訪侯導,心有千結,原想從悲情三部曲入題,卻被僅有的一個小時考量打住了。那天下午,回聲的日治老墅,入秋,涼颼颼拂著台北光點的老窗,窗內的侯孝賢緩緩地,閱讀著唐人裴鉶隱伏在《傳奇》盛世的一面青鸞銅鏡。

◆侯孝賢(侯)

◆張吉安(張)

張:在什麼情況下,侯導會看中唐代文學家裴鉶著作《傳奇》裡的一篇《聶隱娘》。

侯:我從小就對各式各樣的武俠小說很著迷,無論是台灣、日本出版的都會買來看,而這部唐人小說集是在我念國立藝專一年級時讀到的,是屬於唐代的筆記小說,故事篇章很多,每篇字數只有一千多字,是由當時的唐人撰寫的,所以都是文言文書寫,我看的那一本是沒有任何註釋,尤其是對這一篇《聶隱娘》印象特別深刻,心想畢業後進入電影圈時機對了一定要將這故事拍成電影。

後來跟舒淇合作了3次,就覺得有角色對象了,她應該就是電影中的聶隱娘,恰好在開拍的前一年中國重新將這唐人小說出版還加了現代註釋,我就覺得這應該是時機成熟,電影就這樣拍案了。

寫實手法,聶隱娘不會變身小蟲!

張:中文武俠電影給人的一貫觀感,就是快節奏、拳腳快感,甚至超現實的,可是在《聶隱娘》裡卻顯得寫實和冷靜,有點像早期日本武士道電影的風格,可否說說你對武俠電影的建構?

侯:我從小學就看武俠小說了,哥哥喜歡租一套一套回來,幾乎所有的武俠小說我都看過了,後來又迷上了邵氏電影的武俠片,像什麼張徹、胡金銓的作品,他們的故事都不是從什麼唐人小說改編的,還有近代李安的《臥虎藏龍》是改編民國的王度廬武俠小說,我這部卻是唐朝的,所以一直對這唐人小說念念不忘,很想拍又沒拍,結果我覺得自己準備好了就想要拍。

考究史料 踏實拍攝

可是我想改編的這武俠故事跟之前的武俠電影不太一樣,是有點寫實的,你叫我把電影設想成漫無邊際,武功可以達到什麼高度、人物又可以飛簷走壁的,這對我來說太遙遠了,沒邊際的東西很難拍。有趣的是,聶隱娘在原著裡頭還可以變成一條小蟲,躲在某處對抗靜靜兒和空空兒,這對我而言又不可能做到的,所以我才會想要改編成寫實版本。

其實,拍一部武俠片滿難的,你要動用的資金和人力很龐大,畢竟整個時代背景都不一樣,我就嘗試看看,用地心引力法則,並不是過往的武俠片那般漫無邊際,所謂的飛來飛去是無止盡的,我又做不到像好萊塢的特技一樣,再加上,聶隱娘的故事是發生在田緒、田季安時代的魏博,我也看了這方面的資料考究,所以很清楚唐朝的整個狀態。

魏博的時期是屬於藩鎮,是安史之亂過來的,基本上田季安的祖父是田承嗣,是胡化的漢人,個性是很兇悍的,我再從新唐書和舊唐書找到了人物架構,完全是根據唐朝的歷史和史實記載的,從很多的細節再改編成電影版的聶隱娘,那一篇又是唐人所寫的,你把所有的線索找到以後就找到了一個範圍,這個範圍是有個限制,你就不會漫無邊際地拍攝,我就選擇了寫實。

人心複雜,人生孤寂

張:“一個人,沒有同類”,這一段話在電影的中心點代表什麼?

侯:其實“一個人,沒有同類”,就是源自於“青鸞舞鏡”這個典故,由來很早,很多時候在讀到唐人小說就會看到“青鸞”,比如說到女人的閨房就會提到青鸞,我開始也不知道那是什麼,後來才知道那是銅鏡,是一個很古老的典故,出處是南朝宋人劉敬叔寫的《異苑》,在卷三中有記:“罽賓國王買得一鸞,欲其鳴,不可致,飾金繁,饗珍饈,對之愈戚,三年不鳴。夫人曰: ‘嘗聞鸞見類則鳴,何不懸鏡照之。’王從其言,鸞睹影悲鳴,衝霄一奮而絕。”

內容是說到一個罽賓國王買了一隻青鸞,一直想讓它鳴叫,但是無論如何,它還是靜默不鳴。後來王后靈機一動,說青鸞一旦遇到它的同類就會鳴叫,不如就給它帶到銅鏡前,結果國王真的照辦了,果真青鸞一看鏡子中的反照,還以為遇上了同類,開始悲鳴起來,過了不久就哀鳴而死。

換作現代社會的觀點來詮釋的話,更貼切了,你以為你有很多朋友有很多同類,那可不一定,其實知心的很少很難,大家現在都在網路上結交朋友,那些都不算什麼朋友,基本上看上去像同類,但是都是在某一個議題上,大家都在那邊表述,反正網絡上都沒人管你,是因為你沒有同類才會孤寂,才會去表述,如果你有同類的話,你不用說什麼,朋友就已經懂了,尤其整個人類越趨向現代,人會活得更孤寂,因為價值觀多了,人心複雜了,人會更孤寂。

大唐盛景只留在日本…

張:這部電影除了在台灣、中國拍攝,其中唐朝建築的主景是在日本的奈良正倉院和京都拍攝,最後,反而你是在日本看見大唐盛世的實體?

侯:我常去日本,對日本很熟悉,就像在歷史上中國唐朝的鑒真和尚,他在754年東渡日本,在759年左右開始建造唐招提寺,這座建築完全是唐人蓋的,工匠都是從中國帶過去的,大約在770年竣工。

我當初拍攝聶隱娘就很想在裡面取景,卻沒有獲得批准,後來我們到那邊考察,遇上專家在拆解來修復,他們也根據唐招提寺建了一個很大的模型。唐招提寺沒用一顆釘子,全是用唐朝時的榫卯結構,凹凸結合的連接方式,可是這個工法沒有辦法在中國留下來,遇上了不同時代、戰爭、政變等,老建築都改為磚塊換成石頭,這種唐代的傳統工法慢慢就消跡了,反而在日本卻留了下來,他們都有專家在維修維護,就在奈良和京都看得見,我感覺這太有意思了!

衍生體制 結構文化

所以我到那邊拍攝所找到的景點,基本上都是這種沿用唐代工法的建築,我一去到那些景,哇!活生生地還在!就像我在拍田季安和手下在廊下追捕聶隱娘、和抓捕畫符咒暗殺胡姬的空空兒的場景長廊,是在日本姬路市圓教寺,都是日本京都的唐人建築,保留得非常好。

從中你就會發現,日本人和中國人是完全不一樣的,他們對於保留傳統文化的那種認真,好像是個性上的使然,在中國歷代的改朝換代,又遇上不同的戰亂,某個朝代結束就不會保留那個時期的建築,他們不會有保留的概念。

可是日本人比較不一樣,他們的文化震撼是從飛鳥時代走過來,起初是茅草屋,當他們見到奈良第一座唐人建築之後就傻了,對於木頭結構的認同,過後就衍生到文官體制,所以建築結構和人文結構成了他們文化的一體,這對日本人的影響太大了,還好他們保留了,但中國卻對這方面一概不管的,那種現實感強到不行,木材沒有就用石頭,想怎麼樣就怎麼樣。

在意現實 保留不了文化實體

張:你對於古跡與文化保存一向都很關注,是嗎?

侯:有些東西你不在意,你不保留,它一下子就沒了。對我來說,這些都是“時間”的證明,是因為時間而留下的某個東西,如果,沒有積極去傳達保留的概念就消失了,那麼當代的記憶就永遠只有現實而已,哪怕你說文字記載都有,但是你從來看不到實體,就像我去中國大陸看唐朝的實體,留下來的不多,留下的卻破爛不堪,而且中國人不管以前是什麼,比較在意現實面就做什麼,這種個性也很特別。

自有想法 戲裡見不到一滴血

張:在殺與不殺之間,聶隱娘的抉擇反映了什麼?

侯:這世間本來就沒有人該有權利去殺死另一個人,電影裡,你沒有看到一滴血,我不想將“人殺人”這種做法變得很合理,就像聶隱娘雖然是一個刺客,她好像一直躲在暗處密謀著要如何下手要如何去殺一個人,其實,對我來說,要下手還是不下手,她比任何人更加看穿這人世間的人心事故,人殺人,何時了?

雲霧自然涌著來 沒電腦加工

張:中國書法潑墨文化擅長留白,在電影中的故事和鏡頭是否也有借用這種深邃的方式?

侯:中國大陸很大,去找景的時候,她就很自然地出現在你面前,我們去的地方叫神農架拍攝,海拔2700多公尺高,許多人看了電影以為我是用特效和機器放煙製造的效果,我說不是,我們的攝像鏡頭準備好,那些雲霧是一波接著一波湧上來,是很自然的,我們拍了很多,隨時都會有,所以歷來很多人說山水畫是寫意風格,其實不是,她本來就是寫實的藝術。

聶隱娘幾乎都沒有用電腦加工,都是採用最寫實的方式呈現,就像那個唐朝的背景,我沒有往過去武俠片的漫無邊際,天馬行空的方向去亂想,我就喜歡有一個設限,有了限制,你就會做得很深邃,很扎實。

蟬鳴 喚醒舊好年代

張:電影裡的環境聲音很清晰,甚至蟲鳴蟬叫的聲響佔據了人活動的自然空間,在現場收音方面,你做了什麼考量?

侯:環境的聲響也是反映一個時代,你想以前沒有農藥,蟲鳴蟬叫一定比現在更大聲,更自然,是一個時代的狀態。其實,本來我要拍一幕是說聶隱娘走在一個庭院,然後她靜靜地躲在樹上聽聲音,在蟲聲蟬聲鳥聲之間去分辨人類活動的聲音,本來劇本是這樣來寫的,是要反映她如何去判斷聲音,時機對了就從樹上跳下來行刺,可是舒淇在拍的時候從樹上跳下來都大叫,後來我們才知道她是一直都畏高的,因為她堅持要試試看,根本沒跟我們講也!

所以,對於蟲鳴和蟬叫的聲音,我們是很仔細地想過,也跟杜篤之聊過這收音設計,以前那個時代的生活週遭自然的狀態肯定不一樣的,不像現代人為工業產生的農藥、煙霾,有的沒的污染問題,所以從前的聲音肯定比現在清楚很多,不只是聲音而已,什麼事情都比現代社會清晰。

多番嚐試,重現唐代鼓樂

張:過往中文電影觸碰到唐朝題材時很少見的細節,比如有一段“胡旋舞”,談談你和林強合作。

侯:這要追溯到唐代的胡旋舞舞者安祿山,是唐代非常重要的樂舞,也是胡化漢人非常重要的娛樂,要如何去重現,就要做一些資料搜集考究,當中用的鼓樂就很特別,林強是做電子音樂的,過去有些聲音可以用電腦去做出來,可是這段胡旋舞的鼓樂就要去嘗試用不同的手鼓,也找人來現場錄製,尤其我們用了西域色彩的羯鼓,非常貼近唐朝接受西域文化的影響。

我和林強合作很早,找他拍《戲夢人生》,他那時已經出版專輯《向前走》,後來,我發現身為演員,他很自覺,就像他在演《南國,再見南國》的時候,演完之後他做的音樂也完成了,那麼《聶隱娘》的音樂是關於唐朝,他也做了很多功課,很認真,也去學了古琴。

若導演都不在乎,誰會在乎?

張:你怎麼看導演功課這問題?

侯:對於現在的導演,這很難,你必須有這樣的觀念,不然的話,你身為導演一心只想這只是電影,你不在乎,誰會在乎?觀眾也不會在乎。好像那段唐朝胡旋舞真的是這樣的嗎?你不認真的話,沒人知道的,可是有些古老的傳統文化,是可以通過做資料考究去找出來的。

張:對於東南亞一代華人導演的作品,近幾年也開始進入台灣金馬獎的門檻,這是不是一個新的趨勢?

侯:華人電影的電影節不多,而數金馬獎歷史最悠久,應該是屬於全世界華人的,當時我還沒卸任主席的時候,我就跟聞天祥在討論這件事情,要如何去接受這種華人電影的概念,有了概念就會擴張,其實東南亞的華人,尤其是馬來西亞的華人也是很厲害的,比如馬華文學之類的,還有新加坡的電影,我們金馬獎已經很開放地接納來自世界任何角落的華人導演。

擴大視野,勿執著看不看得懂…

張:你如何看待電影工業進入數位影像時代?

侯:我們進入一個數位電影的時代,不像以前只有底片,價錢又貴,沖洗、沖印、後制技術也面對一堆的問題,現在的數位化之後,手機也可以拍電影,你要拍什麼都方便,尤其是華人電影就會因此擴張,現在整個電影工業運作程序都改變了,華人電影數量會越來越多,門檻也變低了,我們也考量到這問題。

有時候,也不要那麼在乎看懂還是看不懂一部電影,身為一個觀眾還是必須去擴大視野,可能你有一種角度,所以並不是每一種電影都一樣的,你要是看習慣了西方,故事、敘述、邏輯非常清楚的,那種電影很多,但是,你想不想要看些不一樣的?

現在是數位時代,如果你是從事電影的,你可以拍不同的,用影像去書寫和文字書寫是同樣的道理,只是影像的歷史比較年輕剛剛起步,哪怕有一天影像和文字能力是一樣時,影像表達變得更強大,可以分得清表面是什麼、裡面是什麼、深層意義又是什麼,反而影像被解放之後,它的未來是難以想像的。