心见闻.文坛顽童 探寻小说新境界

报导:吴鑫霖

图:陈梓健、互联网

除了吃饭睡觉,张大春都在读书,真正的读书的人,不会有固定多少的时间用来读书……

见面当天,张大春是以小说家的身分接受采访。在平常生活中,他是人夫、人父,也有自己的职业——电台主持人。近些年来,张大春除了写小说,做广播,也更跟网络有了亲密关系,从当年的中时部落格一路写到现在的微博、面子书等网络社交媒介,他在网络上言简意赅的评论,只要涉及台湾时政、社会或教育问题,张大春的名字和相关言论,隔日就会成为台湾媒体的头条,并且被广泛讨论。

张大春说,他的生活非常普通,清晨六点起床,要在小孩上学前做好早餐。接着由太太负责送两个孩子上学。上午11点前,他将便当做好送到学校给女儿,“因为她只吃我做给她的便当!”张大春自豪地说。接着,张大春如常地到电台上两小时的班,预录或制作完节目便回家,开始他一整天的阅读与写作时光。

“曾有记者问我,一天读几小时书?”他语带玩笑地说:“告诉你们,早上晚上加起来的时间——没有准确的答案。除了吃饭睡觉,我就是在读书,写作的时间都没有读书的时间多,真正的读书人,不会有固定多少时间用来读书!”

张容张宜冷眼看父亲

说起女儿张宜,他一脸无奈又是一脸慈爱,读过张大春《认得几个字》和《送给孩子的字》的读者,大概对张大春的一对子女不陌生。当初写《认得几个字》就是为了跟两个孩子沟通,每当孩子有不明白的字词拿到张大春面前,他就开始对张容、张宜讲字的故事。

如今孩子长大了,有了自己的生活方式,身为父亲的张大春从握着他们的手写字,成为陪伴在他们身边,时不时受尽孩子“冷眼”对待的父亲。形容起女儿张宜,张大春笑着说:“这女孩满霸道,她房间一团乱就像废墟,没人敢踏进去……”说到一半,张大春抽一口烟,像想起了情人,兀自笑了。

我向张大春问道:“张容呢?我记得在《聆听父亲》的扉页,你引了张容在2003年说过的话:‘爸爸,我告诉你一件事:如果写稿用触觉,写出来的东西就是假的,如果你写稿用讨论的,写出来的东西就是真的’。”

听到这句子,张大春哈哈大笑,挺直身体趋前说:“这是很奇怪的事情。那时候张容突然说的这句话真有意思……当时我们一家正开车去动物园,张容在车上就说了这话,我被他的话吓了一跳,把车开到路肩停下来,问他为什么这么说?”

张大春稍作停顿,喝口酒,说:“张宜没说为什么,但你知道吗,我们一家人开车走的那条路,就在张宜说这段话,我停在路肩不久之后,前面几公里处就发生了一起严重车祸。”

说完这件事,张大春回味的说:“那句话真有意思!”

难敌数码风潮 盼纸本能久留

如今张家兄妹俩不再吵著爸爸要学新字新词,那张大春还继续写他的字词系列吗?

三年前,中文版《读者文摘》向张大春邀稿,希望他能写为期一年的“字词”专栏。张大春说,最早写这个专栏的是散文大家梁实秋,栏名叫“字词辩证”,从小就读这个栏目的张大春,没想到竟有一天,自己也在《读者文摘》写这样的内容。与《认得几个字》、《送给孩子的字》不同的是,张大春改变了过往字词知识单向输出的方式,以问答的形式,出十道字与词的问答题目,并在下一期加以解答解说。

要解说那么多字、词,张大春用不用词典?他用力地说:“当然用!”除了纸本词典,现在他更常使用的是网络电子词典:“因为方便。”

登上《时代》杂志封面,被誉为“伟大美国小说家”的强纳森法兰岑(Johnathan Franzen)是个完全拒绝网络的人。他拒绝使用推特、面子书,甚至说网络是写作的敌人。张大春不拒绝网络,但他依然钟情于纸本。“对于纸本,如果我有能力,我希望我能让它多活一些时间,出版纸本对目前的我来说,还是一个核心。”张大春又重复说:“让纸本多存活久一些。”

不写现代诗只因自己语感差

过去曾为李寿全、周华健等歌手作词的张大春,说自己不会写现代诗!这让我有些惊愕,随即他说:“现代诗在我而言语感不足,这样说可能会得罪许多现代诗人,或者说是我的语感不足。”或许是觉得自己的不足,但也可能是觉得现代诗的不足,张大春选择写语感强烈,充满节奏与韵律的古诗。

这些年来,不论是古体还是近体诗,据张大春粗略估计,他创作的古诗已有8000多首,甚至要用两个硬碟来储存。他不会出版这些古诗,理由只有一个:“不环保!”此话一出,在座的人都哄然大笑。最近有一位朋友游说张大春出版他的古诗,甚至连版税都硬塞给他了。

张大春考虑著这件事,他说,或许可从8000多首诗里,选出108首与师友酬唱的诗,并以楷书手抄出版,“诗集的功能除了读诗,还能欣赏到我的书法。”

让中西小说写法重叠并存

“我是个写小说的人,是一个创作者。”这是张大春的身分定位。

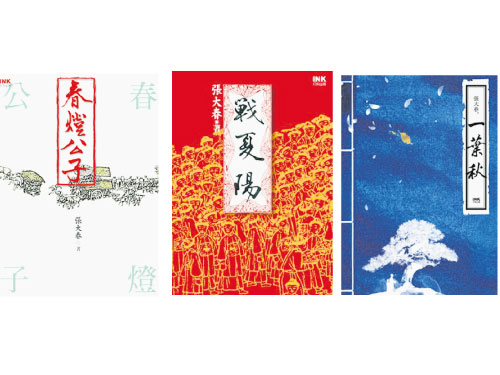

写小说这几十年来,曾影响张大春小说创作的人有几位,最早的是朱西宁、司马中原,接着便是契科夫、莫泊桑、屠格涅夫、卡夫卡、艾可、博尔赫斯、马奎斯等。十七八岁开始写小说时,张大春不怎么接触中国古典小说,顶多听旁人说说一些从中国古典小说或戏曲里改编而来的故事,相对起现在的张大春,几乎每本小说都跟中国传统写作技艺有剪不断的关系,尤其还未完成的“春夏秋冬”(《春灯公子》、《战夏阳》、《一叶秋》以及未完成的《岛国之冬》)系列。

“现在你翻开小说来读,都是西方小说手法的味道扑鼻而来,中国人不是那样写小说的,我们的笔记小说不像西方小说,所以你看我在写《春灯公子》、《战夏阳》的时候,用了中国笔记小说的手法,“春夏秋冬”系列最后一部《岛国之东》,我想用我熟悉的西方小说手法,糅合中国传统写法,让两种小说传统重叠并存。”

现代小说的美学核心

谈现代小说,我们都绕不开几个西方小说家,如卡尔维诺、博尔赫斯、米兰昆德拉、安伯托艾可。张大春对艾可《玫瑰的名字》相当推崇,这是一本侦探小说,但它并不是一本俗烂的侦探小说。艾可在《玫瑰的名字》里,演示了如何将枯燥的知识,融进小说情节中,并且写得不落俗套、有趣!

张大春说:“艾可在《玫瑰的名字》里探讨人类内心的挣扎非常深刻,好看得不得了,最俗却一点也不通俗。”也因此《玫瑰的名字》成为市场上销量好的小说,也具备文学小说的经典地位。然而,艾可接下来的小说,并没有超越《玫瑰的名字》,甚至越写越深,也越来越缺乏市场条件。在讨论、探寻小说艺术上,艾可虽然没有写过类似昆德拉的《小说的艺术》,但他在回答小说艺术的问题上,比昆德拉答得更多。

“所有重视小说艺术的作者,在某个精神或抽象层次上,他都是诗人。”张大春幽默地说:“写一般小说的人不是。”那谁是写一般小说的人?他说:“可被模仿的俗烂小说的不是。小说的美学核心是什么?我认为是结构(Structure),包括语言、事件、人物或者是意念、思想的结构。

同样一个结构,可在不同元素里找到落脚的地方。比方说每个人物都可能因为他的性格而展现他的特殊,好比《三国演义》里的张飞和关羽,两人个性截然不同,张飞鞭打士卒,尊敬士大夫;关羽对于士卒极好,对跟他一样彪炳战功的人如马超、黄忠非常不屑。”

张大春接着说:“很多人瞧不起中国传统小说,他们会说,罗贯中写《三国演义》时才没你想那么多,是你替他想那么多!”

“小说里的人物,所展现的风格和性格,都能在小说结构上产生某种特殊性,关羽和张飞这两种性格的对立,从表面上来看很浅,倘若能慢慢品味,你会发现有些东西作者是没有那样公开明白的说,你身为读者,就要去找到和发现它潜在的结构。”

说完,张大春又从口袋里掏出智能手机,喃喃自语:“奇怪,刚才发的两首诗怎么无法上载?是不是手机网络出问题了……”