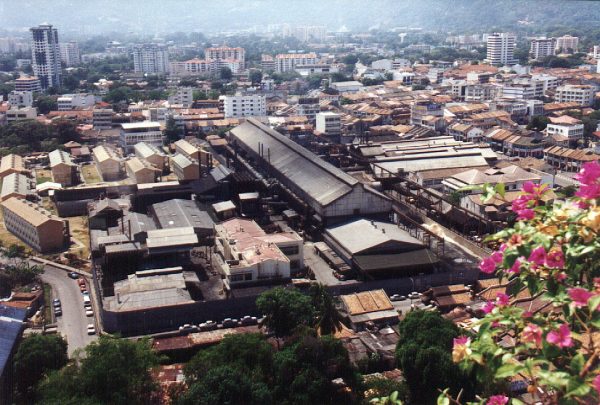

錫礦是金屬,不能隻采不煉,熔錫工業早期都附屬在錫礦業,後來因為市場需要分工才獨立出來,成為我國最早的加工業。檳島曾經擁有一間全世界最大的熔錫廠,它在1898年由華人錫礦家李振和創辦,坐落在喬治市柑仔園路73號,起初叫“成記熔錫廠”(Seng Kee Tin Smelting Works),最先采用歐式先進提煉法,以反射爐取代傳統的風爐加煤炭,是當時全球首間采用此設備的熔錫廠,廠內其他機器都由煤氣發電驅動,堪稱熔錫業的先驅。

作為檳城第一家現代化的華人工業,成記熔錫廠雇傭過百名工人,專門收購來自霹靂近打穀以及雪蘭莪巴生穀一帶的錫砂,再加工提煉輸出國外。李振和憑此致富,廣邀其他華商入股,於1907年重組成“東方熔錫廠”(Eastern Smelting Company,ESCOY),成為一個擁有董事局和分工部門的公司。

李振和熔錫致富

隨著英國人在霹靂州發現更大的錫礦,李振和決定把股權轉讓給當時擔任霹靂參政司的Ernest Woodford Birch,讓他成為公司主席。

在英國人帶領之下,東方熔錫廠除了收購國內各州的錫砂,同時也收購來自泰國和緬甸運來的錫砂,熔煉出來的錫被稱為“海峽錫磚”,質地優良,在國際市場享有盛名。

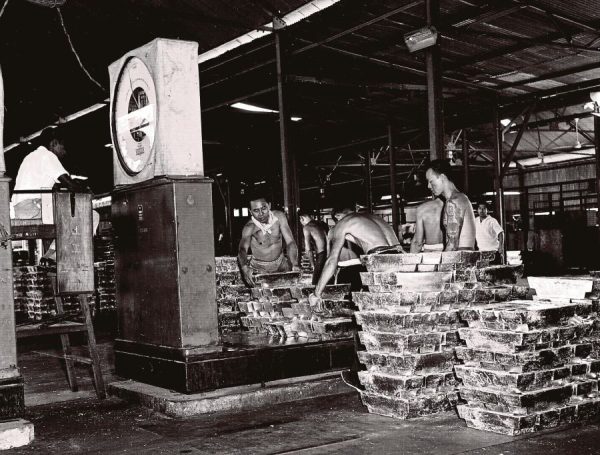

擴充後的東方熔錫廠規模據說是當時全球最大,還特地鋪設鐵軌把貨物通過小型火車運送到海墘碼頭,每天都可以看見工人在搬運閃亮發光的錫磚。它與另一家更早成立的“海峽貿易商行”共同主宰全球錫加工市場,由於兩大熔錫廠都位於檳城,這裏每日的交易量奠定全球的錫價。

整條火車路 消失地圖中

在發展洪流下,一座建築物消失也許並不稀奇,但整條路從地圖上消失就值得一寫,說的是老檳城口中的“火車路”(Gladstone Road)。

眾所皆知檳島並沒有火車川行,但又何來火車路之說?原來當年位於柑仔園路的“東方熔錫廠”(如今的檳城時代廣場所在)曾經鋪設鐵軌,從工廠利用小型機車把貨物運載到海墘碼頭,途中經過這條繁忙的街道,每天來回好幾趟,久而久之就有了這個路名,即使後來該服務在1957年元旦日終止後,鐵軌被拆除,“火車路”還是掛在居民嘴邊。

英文路名Gladstone Road則取自英國19世紀的四屆首相William Ewart Gladstone之名,這條路是英國殖民政府首次把喬治市範圍擴大至港仔墘運河(Prangin Canal)以外的時期,清理河邊亞答屋後開辟出來的道路,隨著商業活動的發展而開始店屋林立,成了市中心的商業區。這條路的正確位置是在兩個不複存在的交通圈之間的一條直線,一端是著名的喬治市入城地標“五盞燈”(Magazine Circus,如今加馬前面的交叉路口),另一端是社尾交通圈(Carnarvon Circus)。

1980年代初期,隨著光大發展計劃而徹底從地圖上消失,隻留在老檳城的記憶中。

工友接觸粉塵肺損傷

錫的生產過程包括提煉前處理、焙燒、熔煉、精煉等辛苦繁重的工序,廠內的工友在生產作業中難免會接觸各類粉塵,往往造成肺損傷,為家庭和經濟發展犧牲健康。

占地廣大的東方熔錫廠一直是檳城喬治市的地標建築,根據老檳城陳煥章的回憶,該工廠一般上把提煉過後的錫渣棄置在聯邦戲院後方,以及體育場旁邊的空地上,這類錫渣呈黑色泥土狀,他還曾經撿回家收藏。後來聽說國外有工廠回收這些錫渣,一度引起不少市民前往撿拾。

老家就在熔錫廠附近紐冷一帶的建築師黃木錦,分享兒時常見的畫面,每天接近中午時分,這裏的天空就會因為熔錫廠排放的氣體而變成一片深褐色,空氣中充滿難聞的味道。

錫價1985年崩盤

實際上這些錫渣和排放氣體都有可能帶有輻射性物質,但由於當時缺乏環保意識,沒有條例管製這類環境汙染,附近居民隻好習以為常,如今看起來確實匪夷所思。

隨著錫價在1985年崩盤,東方熔錫廠因為不堪虧損而兩度易手,但始終無法扭轉劣勢,最終於1998年停止運作,工廠舊址成了喬治市市區內最大一塊廢棄之地,最後由地產商IVORY買下,發展成今時今日的檳州時代廣場商場與公寓。

相關新聞>>會員文:錫家年華(第1篇)|大馬曾是最大錫產國 采出一世紀繁華